96岁仍带博士!为国筑“坝基”,他是“拓荒者”

林皋,1929年1月生,江西南昌人,中国科学院院士,大连理工大学教授,水利工程及地震工程专家,我国大坝抗震学科的重要开拓者之一,长期从事水工结构工程领域的教学和研究工作。曾获国家科学技术进步奖一等奖、二等奖,全国优秀科技工作者,全国模范教师等荣誉。

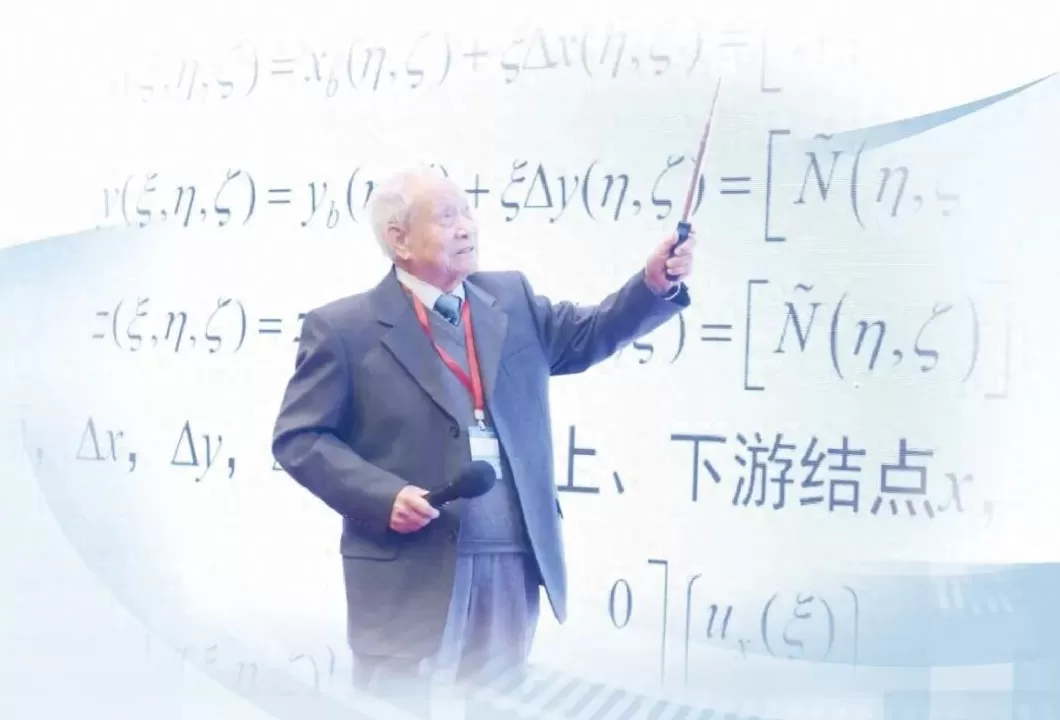

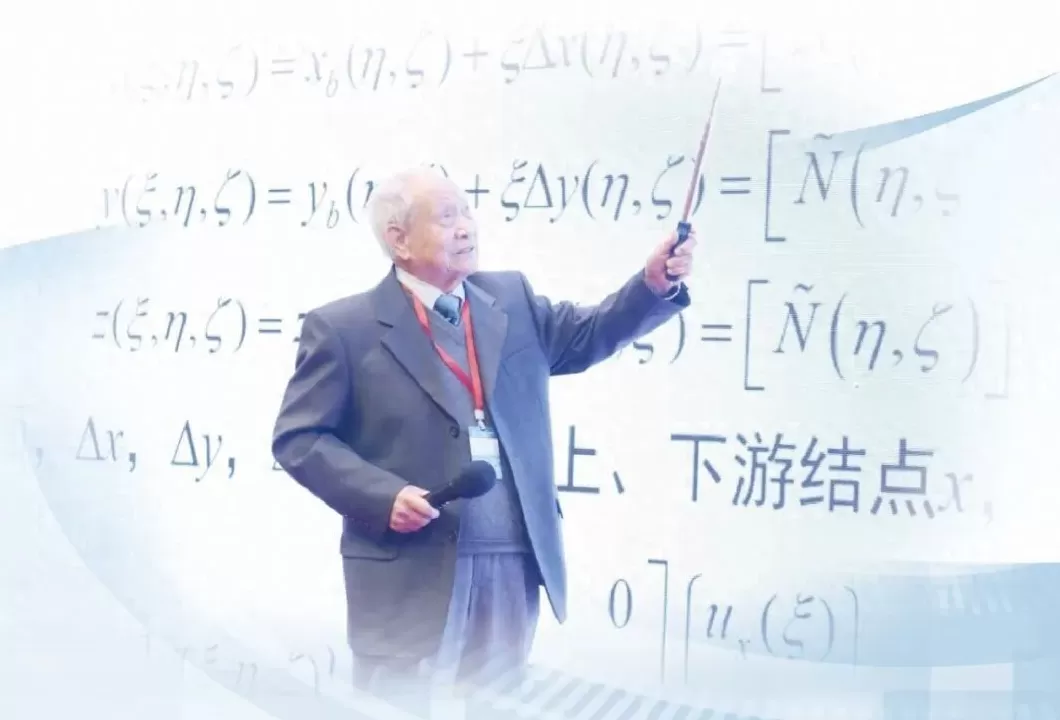

林皋在第九届水工抗震防灾学术交流会上作报告。受访者供图

“我们在岷江上坐着冲锋舟,顶着滔滔江水,躲着不时落下的碎石,近距离检测大坝受损情况。”在大连理工大学主校区的一间办公室内,中国科学院院士、大连理工大学教授林皋拿着一张拍自四川都江堰紫坪铺水库大坝的照片回忆说。

2008年汶川大地震后,当地群众生活用水、发电及灌溉用水的重要来源——紫坪铺水库受到严重影响。时年79岁的林皋带领团队近距离观察大坝受损情况,对抗震能力、检测标准、加固措施等提出了建议,为确保大坝安全贡献了力量。

如今,林皋已年逾九旬,经常有人问他:“为什么还要每天坚持工作?”林皋指着大坝的照片说:“你看这坝体,虽然经历了几十年风雨洗礼,却依然坚固挺立。我也想成为这样的‘基石’,把毕生所学融入国家发展的‘坝基’中,再多作一点贡献。”

研制机械式振动台,开展我国第一个拱坝振动试验

“遇到困难,不能畏惧,只有迎难而上,才能努力攻克难关。”1946年,林皋考入清华大学土木工程系。读书期间,他在天安门广场见证了开国大典的盛况。打那时起,他立下誓言:“要将所学应用于实践,报效祖国。”

新中国成立之初,我国大坝抗震技术近乎空白。1956年,我国首座双曲拱坝在广东省流溪河上兴建。承担设计工作的上海设计院提出采用坝顶挑流的方式,提升大坝安全性。

为了验证方案可行性,设计院联系了国内很多高校和科研单位,但收效甚微。后来他们辗转找到了大连工学院(大连理工大学前身),在老院长屈伯川和著名力学专家钱令希的支持下,27岁的林皋承担起验证拱坝坝顶挑流泄洪方案是否可行的研究任务。

“白天,我和大伙寻找能提供实验所需相关材料的工厂,画图纸、选材料,晚上就回来做模型、搞实验。”林皋说,他们自制电测设备,轮班值守在流溪河工地,夜以继日记录上万组水流脉动参数。林皋带领团队从零做起,成功研制出我国第一座机械式振动台,并开展我国第一个拱坝振动试验。“无论起点如何,持之以恒的努力才是关键。”林皋说。

1958年8月,流溪河大坝首台机组顺利投产,1959年1月全面竣工,并经历了多次洪水考验。直至现在,坝体仍安然无恙。

1958年,林皋还接受了另一项任务,为在云南强震区建设的以礼河土坝工程提供技术支持。林皋随即开展了土坝抗震试验,其研究成果和提出的抗震措施被工程单位采用,并多次被用于国际交流。

脚步走遍大江南北,研究大坝和核电站抗震理论和实践

上世纪70年代,国内涌现出一大批100至200米的高坝,对抗震安全性提出了更高要求。1978年,林皋接到任务,评估当时的高坝代表——吉林白山拱坝的抗震安全性能。

“我们自行设计加工,制成了电磁式振动台。”林皋介绍,通过这种设备,能够获得图像更清晰直观的白山拱坝正反对称共9阶振动模态和频率,“当时,一些发达国家采用电磁激振法或有限元法进行动力分析,也只能获得拱坝正反对称3至4阶振动模态和频率。”

此后,林皋又带领团队探索了仿真材料重力坝和拱坝动力模型破坏试验技术,对各种地震破坏形态进行模拟,同时提出拱坝动静力分析的拱梁模态法,将计算效率及精度进一步提高。“科技工作者要不断探索新的科研方法,满足实际需要。”林皋说。

同年,东北勘测设计院主动找到了林皋。拥有100亿立方米库容的丰满水库需增建深水以下的泄水隧洞,但进行大规模水下岩塞爆破是否会对大坝产生影响,成为工程方需要首先考虑的问题。林皋带领团队完成振动计算程序的编制和调试,提出预测大坝动力响应、评价大坝抗震能力的计算方案,为大坝水下岩塞爆破方案的可行性提供了坚实的技术支撑,此项成果后来获国家科学技术进步奖一等奖。

上世纪80年代,我国核电站建设开始起步,其抗震设计和安全评价成为重中之重。1984年,城乡建设环境保护部抗震办着手制定我国核电抗震规范,林皋主动请缨加入编制组,后担任结构组组长,参与编制了我国首部核电厂抗震设计规范。在此期间,林皋的研究重点转为核电站外围建筑结构的抗震设计,以及核电站主体结构设计,并为提升红沿河、田湾、防城港等在复杂地基上修建的核电站的抗震适应性作出了重要贡献。

几十年来,林皋的脚步走遍了祖国的大江南北,其研究成果覆盖了抗震研究从理论到实践的全过程。他累计在国内外学术刊物上发表研究论文500余篇,出版专著1部、合著4部。

授人以渔,培养学生解决实际问题的能力

“我到大连工学院攻读博士学位后,师从林皋教授,他的学风一直影响着我。”中国工程院院士王复明回忆,当时实验器材很昂贵,林老师经常自己出钱为大家购买实验器材。

“林老师严谨的治学精神深深影响了我。”王复明及其团队目前致力于基础工程设施安全维护理论与技术的研究,尽管年事已高,林皋仍经常与王复明团队交流,提供建议。

“年轻人应该挑大梁、担重任,在实践中锻炼成长。”林皋说。2005年,从大连理工大学土木工程系工业与民用建筑工程专业博士毕业的胡志强,被林皋邀请参加大岗山拱坝抗震安全评估这一课题。“当时心里忐忑不安,”如今已是大连理工大学建设工程学院水利工程系副教授的胡志强说,“林老师不仅给我耐心讲解项目研究内容、方法和步骤,还指导我快速掌握高坝抗震安全评价的核心技术。”

在开展大坝动静力分析时,胡志强遇到了算法难题,“林老师经常下班后,还和我一起分析算法和计算结果,最终提出了有针对性的改进方案。”在林皋指导下,胡志强将研究方向转向大坝抗震的关键问题,此后参与了我国多座混凝土高坝的抗震安全研究。

在林皋办公室玻璃书柜的最高处,整整齐齐摆放着自1981年以来他培养的100余名研究生的毕业论文过程稿。林皋始终坚持“论文写作没有捷径,每一个细节都关乎学术严谨性”的理念。翻开每一本论文,从文章结构到实验推导、公式逻辑,甚至遣词造句、标点符号,他都做了详细的标注。

自1978年开始培养硕士生,再到1981年成为我国首批博士生导师,林皋培养的学生中,2人成为院士,10余人成为博导,数十人成为核电、水电等领域的技术骨干。他75岁时还上台讲授“结构动力学”课程,85岁为研究生开设“核电抗震”课程;如今虽然已离开讲台,但他还在带博士研究生。“培养学生最重要的就是要授人以渔。我要求学生不光要会做,还要清楚为什么这样做。培养学生分析问题、解决实际问题的能力,这样他们才能走得更远。”林皋说。

记者手记

活到老、学到老、奋斗到老

在我国大坝抗震技术近乎空白的情况下,林皋自制仪器,以“拓荒者”的勇气开辟科研新领域;面对丰满水库大坝爆破、白山拱坝试验等重大挑战,他以“攀登者”的执着突破技术瓶颈;在核电抗震的全新领域,他又积极参与我国核电事业的发展。作为科学家,他矢志攻关,取得一项项重要科研成果;作为教育工作者,他言传身教,培养出一批行业领军人才。

时至今日,林皋依然奋战在科研与教育一线。在他身上,我们看到了“活到老、学到老、奋斗到老”的精神境界,看到了一名知识分子对国家和人民的忠诚和担当。他的坚守,不仅是对科学事业的执着坚守,更是对“为党育人、为国育才”使命的践行。

报道来源:《人民日报》2025.10.15 第6版

人民日报记者 刘洪超

(来源:人民日报一撇一捺微信公号)

96岁仍带博士!为国筑“坝基”,他是“拓荒者”

林皋,1929年1月生,江西南昌人,中国科学院院士,大连理工大学教授,水利工程及地震工程专家,我国大坝抗震学科的重要开拓者之一,长期从事水工结构工程领域的教学和研究工作。曾获国家科学技术进步奖一等奖、二等奖,全国优秀科技工作者,全国模范教师等荣誉。

林皋在第九届水工抗震防灾学术交流会上作报告。受访者供图

“我们在岷江上坐着冲锋舟,顶着滔滔江水,躲着不时落下的碎石,近距离检测大坝受损情况。”在大连理工大学主校区的一间办公室内,中国科学院院士、大连理工大学教授林皋拿着一张拍自四川都江堰紫坪铺水库大坝的照片回忆说。

2008年汶川大地震后,当地群众生活用水、发电及灌溉用水的重要来源——紫坪铺水库受到严重影响。时年79岁的林皋带领团队近距离观察大坝受损情况,对抗震能力、检测标准、加固措施等提出了建议,为确保大坝安全贡献了力量。

如今,林皋已年逾九旬,经常有人问他:“为什么还要每天坚持工作?”林皋指着大坝的照片说:“你看这坝体,虽然经历了几十年风雨洗礼,却依然坚固挺立。我也想成为这样的‘基石’,把毕生所学融入国家发展的‘坝基’中,再多作一点贡献。”

研制机械式振动台,开展我国第一个拱坝振动试验

“遇到困难,不能畏惧,只有迎难而上,才能努力攻克难关。”1946年,林皋考入清华大学土木工程系。读书期间,他在天安门广场见证了开国大典的盛况。打那时起,他立下誓言:“要将所学应用于实践,报效祖国。”

新中国成立之初,我国大坝抗震技术近乎空白。1956年,我国首座双曲拱坝在广东省流溪河上兴建。承担设计工作的上海设计院提出采用坝顶挑流的方式,提升大坝安全性。

为了验证方案可行性,设计院联系了国内很多高校和科研单位,但收效甚微。后来他们辗转找到了大连工学院(大连理工大学前身),在老院长屈伯川和著名力学专家钱令希的支持下,27岁的林皋承担起验证拱坝坝顶挑流泄洪方案是否可行的研究任务。

“白天,我和大伙寻找能提供实验所需相关材料的工厂,画图纸、选材料,晚上就回来做模型、搞实验。”林皋说,他们自制电测设备,轮班值守在流溪河工地,夜以继日记录上万组水流脉动参数。林皋带领团队从零做起,成功研制出我国第一座机械式振动台,并开展我国第一个拱坝振动试验。“无论起点如何,持之以恒的努力才是关键。”林皋说。

1958年8月,流溪河大坝首台机组顺利投产,1959年1月全面竣工,并经历了多次洪水考验。直至现在,坝体仍安然无恙。

1958年,林皋还接受了另一项任务,为在云南强震区建设的以礼河土坝工程提供技术支持。林皋随即开展了土坝抗震试验,其研究成果和提出的抗震措施被工程单位采用,并多次被用于国际交流。

脚步走遍大江南北,研究大坝和核电站抗震理论和实践

上世纪70年代,国内涌现出一大批100至200米的高坝,对抗震安全性提出了更高要求。1978年,林皋接到任务,评估当时的高坝代表——吉林白山拱坝的抗震安全性能。

“我们自行设计加工,制成了电磁式振动台。”林皋介绍,通过这种设备,能够获得图像更清晰直观的白山拱坝正反对称共9阶振动模态和频率,“当时,一些发达国家采用电磁激振法或有限元法进行动力分析,也只能获得拱坝正反对称3至4阶振动模态和频率。”

此后,林皋又带领团队探索了仿真材料重力坝和拱坝动力模型破坏试验技术,对各种地震破坏形态进行模拟,同时提出拱坝动静力分析的拱梁模态法,将计算效率及精度进一步提高。“科技工作者要不断探索新的科研方法,满足实际需要。”林皋说。

同年,东北勘测设计院主动找到了林皋。拥有100亿立方米库容的丰满水库需增建深水以下的泄水隧洞,但进行大规模水下岩塞爆破是否会对大坝产生影响,成为工程方需要首先考虑的问题。林皋带领团队完成振动计算程序的编制和调试,提出预测大坝动力响应、评价大坝抗震能力的计算方案,为大坝水下岩塞爆破方案的可行性提供了坚实的技术支撑,此项成果后来获国家科学技术进步奖一等奖。

上世纪80年代,我国核电站建设开始起步,其抗震设计和安全评价成为重中之重。1984年,城乡建设环境保护部抗震办着手制定我国核电抗震规范,林皋主动请缨加入编制组,后担任结构组组长,参与编制了我国首部核电厂抗震设计规范。在此期间,林皋的研究重点转为核电站外围建筑结构的抗震设计,以及核电站主体结构设计,并为提升红沿河、田湾、防城港等在复杂地基上修建的核电站的抗震适应性作出了重要贡献。

几十年来,林皋的脚步走遍了祖国的大江南北,其研究成果覆盖了抗震研究从理论到实践的全过程。他累计在国内外学术刊物上发表研究论文500余篇,出版专著1部、合著4部。

授人以渔,培养学生解决实际问题的能力

“我到大连工学院攻读博士学位后,师从林皋教授,他的学风一直影响着我。”中国工程院院士王复明回忆,当时实验器材很昂贵,林老师经常自己出钱为大家购买实验器材。

“林老师严谨的治学精神深深影响了我。”王复明及其团队目前致力于基础工程设施安全维护理论与技术的研究,尽管年事已高,林皋仍经常与王复明团队交流,提供建议。

“年轻人应该挑大梁、担重任,在实践中锻炼成长。”林皋说。2005年,从大连理工大学土木工程系工业与民用建筑工程专业博士毕业的胡志强,被林皋邀请参加大岗山拱坝抗震安全评估这一课题。“当时心里忐忑不安,”如今已是大连理工大学建设工程学院水利工程系副教授的胡志强说,“林老师不仅给我耐心讲解项目研究内容、方法和步骤,还指导我快速掌握高坝抗震安全评价的核心技术。”

在开展大坝动静力分析时,胡志强遇到了算法难题,“林老师经常下班后,还和我一起分析算法和计算结果,最终提出了有针对性的改进方案。”在林皋指导下,胡志强将研究方向转向大坝抗震的关键问题,此后参与了我国多座混凝土高坝的抗震安全研究。

在林皋办公室玻璃书柜的最高处,整整齐齐摆放着自1981年以来他培养的100余名研究生的毕业论文过程稿。林皋始终坚持“论文写作没有捷径,每一个细节都关乎学术严谨性”的理念。翻开每一本论文,从文章结构到实验推导、公式逻辑,甚至遣词造句、标点符号,他都做了详细的标注。

自1978年开始培养硕士生,再到1981年成为我国首批博士生导师,林皋培养的学生中,2人成为院士,10余人成为博导,数十人成为核电、水电等领域的技术骨干。他75岁时还上台讲授“结构动力学”课程,85岁为研究生开设“核电抗震”课程;如今虽然已离开讲台,但他还在带博士研究生。“培养学生最重要的就是要授人以渔。我要求学生不光要会做,还要清楚为什么这样做。培养学生分析问题、解决实际问题的能力,这样他们才能走得更远。”林皋说。

记者手记

活到老、学到老、奋斗到老

在我国大坝抗震技术近乎空白的情况下,林皋自制仪器,以“拓荒者”的勇气开辟科研新领域;面对丰满水库大坝爆破、白山拱坝试验等重大挑战,他以“攀登者”的执着突破技术瓶颈;在核电抗震的全新领域,他又积极参与我国核电事业的发展。作为科学家,他矢志攻关,取得一项项重要科研成果;作为教育工作者,他言传身教,培养出一批行业领军人才。

时至今日,林皋依然奋战在科研与教育一线。在他身上,我们看到了“活到老、学到老、奋斗到老”的精神境界,看到了一名知识分子对国家和人民的忠诚和担当。他的坚守,不仅是对科学事业的执着坚守,更是对“为党育人、为国育才”使命的践行。

报道来源:《人民日报》2025.10.15 第6版

人民日报记者 刘洪超

来源: 人民日报一撇一捺微信公号

相关问答

一点红的作用和功效是什么_千问健康

口腔最近有点难受,朋友建议吃一点红,请问一点红的作用和功效是什么?

一点红的作用和功效是什么?_千问健康

医生开的药方里我看有一点红,请问一点红的作用和功效是什么?

一点红是植物吗?

问题:一点红是植物吗?对于认识一点红的农村人来说,肯定知道是植物,对于不知道一点红是啥的人来说,自然也就不知道它是不是植物了,下面为大家介绍一下一点...问...

什么是一点红?

一点红是一种传统的中国婚俗,通常是新娘在婚礼上穿着一件红色的婚纱或红色的配饰,以象征幸福和喜庆。这个传统源于中国古代的婚姻习俗,红色被认为是吉祥的颜色...

(网络江湖一点红)这一句是上联好?还是下联好?怎么对?

信息时代莫错过,网络江湖一点红。信息时代莫错过,网络江湖一点红。谢谢零距离友相邀对,上联:电商世界众人狂。下联:网络江湖一点红。信息时代双互动,网络江湖...

澳门一点红手机论坛5240【40分钟了解】全平台版APPv5.7.18-...

8月2日,一位不願具名的資本市場從業人士接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,申報IPO前夕大額分紅,這對於企業的長遠發展肯定是不利的資金方面,該股資金流入85...

什么叫一点红?

一点红是中国传统文化中的一个象征,源自《红楼梦》这部经典小说。它代表着一个人或物种种种的预兆和征兆,一点红就像一个暗示,常常预示着即将发生的事情或事件...

一点红番薯是什么品种?

一点红”甘薯是几年前引进石湖村的外来品种,因质量和味道优良而深受市场欢迎,成为清远的“网红”农产品,是清新区的精选优秀产品之一,曾经进入过国宴。该品...

澳门一点红手机论坛—5400:首页-图吧地图

澳门一点红手机论坛—5400⛽GTC泽汇资本表示,金融市场对选举结果的反应非常强烈,尽管不同资产类别的反应并不统一

一点红的作用和功效是什么?_千问健康

我想咨询一下一点红的作用和功效是什么?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏