颠覆认知!千年古墓挖出“方便面”,被史书忽略的古人生活。

前几天刷考古直播,本来是想看看古代王侯的金银珠宝过过眼瘾,结果镜头扫过一个青铜食盒时,我手里的奶茶直接洒了半杯——你们敢信吗?两千多年前的古墓里,居然挖出了一捆捆像极了方便面的干面条!

当时弹幕全炸了,有人说“这肯定是盗墓贼落下的”,还有人调侃“秦始皇是不是也爱吃速食”。作为翻遍《齐民要术》和各种考古报告的历史迷,我真的忍不住要较真:这可不是什么现代垃圾,而是实实在在的汉代“方便主食”,而且它背后藏的真相,比“古人吃方便面”这件事本身还颠覆认知!

要搞懂这“古代方便面”为啥能震惊考古界,得先说说它出土的背景。这处古墓位于甘肃敦煌,属于西汉晚期的夫妻合葬墓,墓主人只是个普通的县级官吏,不是什么王侯将相。

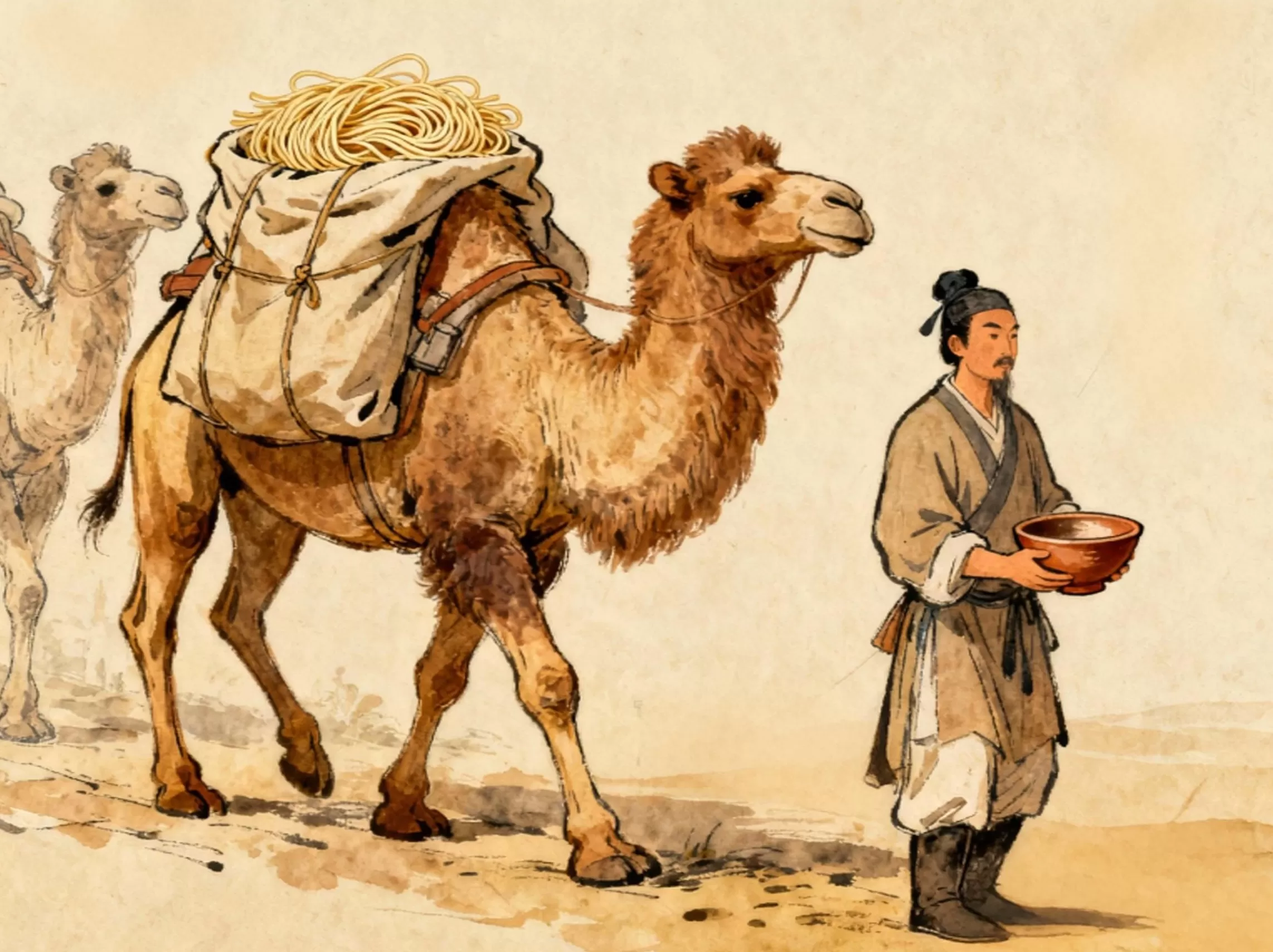

你们可能不知道,西汉的敦煌可不是现在这样的戈壁滩,而是丝绸之路的“黄金中转站”,相当于当时的“国际物流中心”。往来的商队从这里经过,要面对动辄十几天的沙漠行程,带新鲜食物根本不现实。就像现在打工人出差要带速食泡面一样,当时的商旅也需要方便携带、保质期长的主食——这“古代方便面”,就是为了解决这个需求诞生的。

我特意去查了甘肃省文物考古研究所发布的报告,里面提到这些面条是用粟米制成的,制作时先把面团擀成薄片,切成细条,然后经过蒸煮、晾晒,最后再码放进青铜食盒里。这种做法和现在我们吃的挂面几乎一模一样,唯一的区别就是没有现代的食品添加剂。更有意思的是,墓里还出土了一小罐芝麻和一罐花椒,专家推测这可能是搭配面条的“调料包”——原来古人早就懂“干面配调料”的吃法了!

不过这里有个争议点:很多人觉得,古代生产力落后,普通百姓能吃饱就不错了,怎么会有心思研究“方便食品”?其实这是我们对古代生活的最大误解。

我翻《汉书·食货志》时发现,西汉晚期的粮食产量其实很高,尤其是关中地区和河西走廊,已经普遍使用曲辕犁和灌溉技术,粟米、小麦的亩产量能达到现在的80斤左右。而且当时的商品经济特别发达,敦煌城里有专门的“面肆”(面馆),甚至还有卖“干面”的小摊——就像现在小区楼下的便利店卖泡面一样。墓主人作为县级官吏,月薪大概是600石粟米,换算成现在的购买力,相当于月薪八千左右,买这种“方便食品”完全负担得起。

还有人质疑,这些面条会不会是墓主人的“陪葬品”,平时根本没人吃?但考古专家在敦煌的另一处平民墓里,也发现了类似的干面条,只是装面条的容器从青铜食盒变成了陶碗。这说明“干面条”在当时不是贵族专属,而是普通百姓也能消费的日常食品。更关键的是,在新疆尼雅遗址出土的汉代木简上,还记载过士兵携带“干面”出征的内容——这简直就是古代版的“军粮”,和现在士兵吃的压缩饼干异曲同工!

其实仔细想想,古人发明“方便食品”的逻辑,和我们现在追求“速食”的逻辑是一样的:都是为了节省时间,提高效率。西汉的商旅要赶路程,士兵要行军打仗,城里的工匠要赶工期,他们没有时间慢慢做饭,所以“干面条”就成了最佳选择。这种对“高效生活”的追求,跨越两千年都没变过。

就像现在我们加班时泡一碗方便面,古代的工匠在建造城墙时,也会从布囊里掏出干面条,用热水泡软,拌上芝麻和盐,快速解决一顿饭。我在看敦煌壁画时,发现有一幅《商队休憩图》,画里的商人正坐在骆驼旁边,用陶锅煮着什么,锅里飘着细细的面条——这场景和现在我们在路边摊煮泡面的画面,几乎能完美重合。

不过这种“方便食品”也带来了一些问题。《后汉书·礼仪志》里提到,东汉时有大臣向皇帝上书,说“近世民多食干面,少烹煮之食,致脾胃弱疾者众”,意思是很多人因为经常吃干面条,不煮透或者不搭配蔬菜,导致肠胃生病。这和现在医生提醒我们“少吃泡面,多吃蔬菜”是不是一模一样?看来不管是古人还是现代人,都逃不过“方便食品”的健康隐患。

回到开头那批“古代方便面”,其实它最让我震撼的不是“像泡面”这个表面现象,而是它背后藏着的古人智慧。我们总觉得古人“落后”,但实际上他们在生活细节上的创造力,一点都不比现代人差。

比如古人没有冰箱,就用“晾晒”“盐渍”的方法延长食物保质期;没有微波炉,就用“热水冲泡”的方式快速加热干面;没有塑料包装,就用布囊、陶碗、青铜食盒储存食物。这些方法看似简单,却充满了对生活的观察和思考。就像现在我们用真空包装保存食物,用微波炉加热饭菜,本质上都是为了解决“方便”和“保鲜”的问题,只是工具比古人更先进而已。

研究这段历史时我总在想,我们现在追求的“便利生活”,其实古人早就开始探索了。从汉代的“干面条”,到唐代的“胡饼”(类似现在的烧饼),再到宋代的“馓子”(类似现在的油条),古人一直在用自己的方式优化饮食体验。而现在我们吃的方便面、速冻饺子、自热米饭,只是这种“便利追求”的延续。

说真的,这段历史越挖越上头,还有很多细节没讲完,比如古人怎么制作“调料包”,怎么储存干面条不发霉,怕写太长你们嫌烦。不过有个问题我一直很好奇:如果让你穿越回汉代,你愿意用现在的方便面换古人的“干面条”吗?是更喜欢现代泡面的浓郁汤汁,还是古人的天然粟米香味?评论区聊聊~

「文物春秋」民国食盒留余香

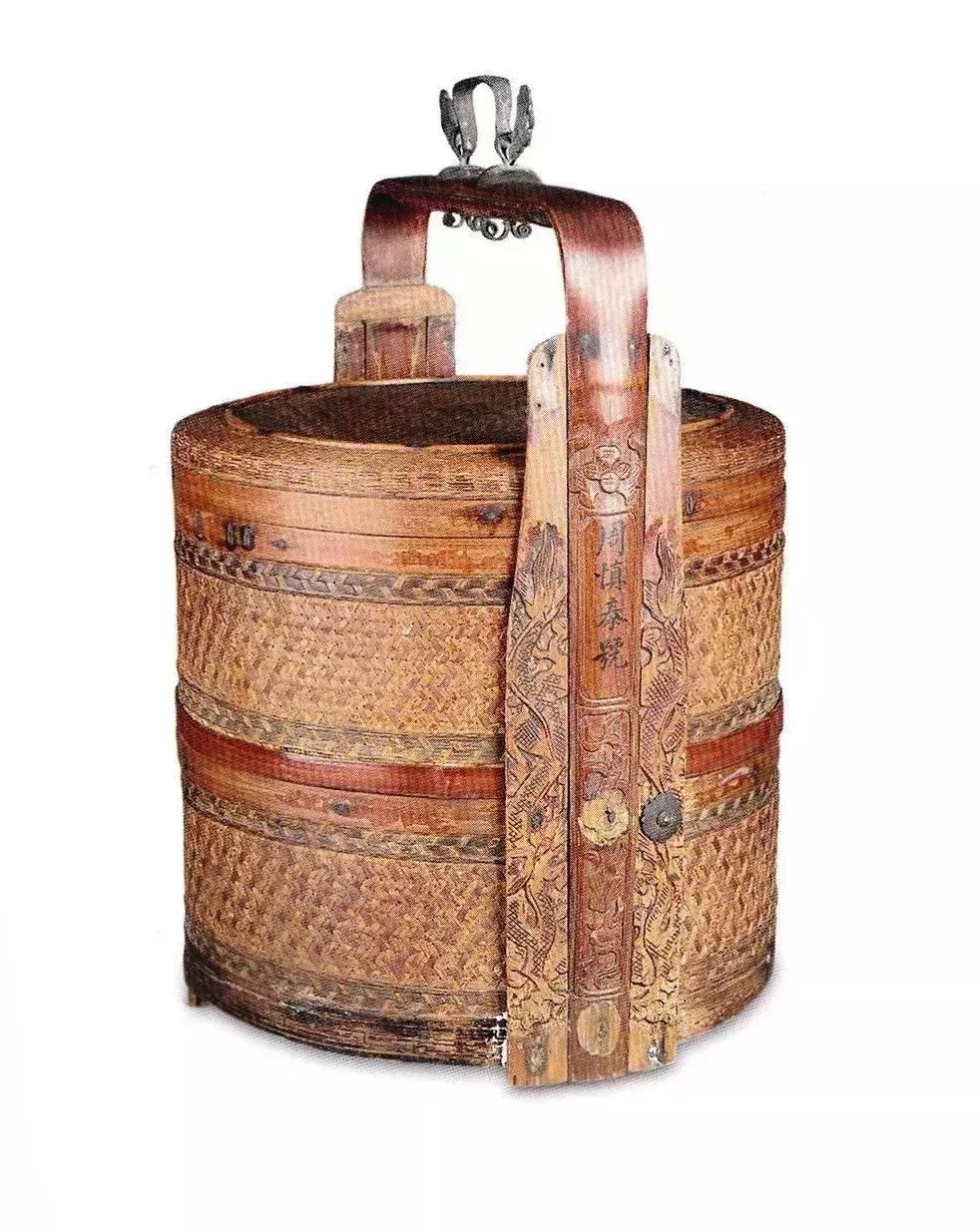

近日,笔者得见一件民国时期汉口老字号制作的食盒,器物完整,体型硕大,包浆丰厚,坚实耐用。这件食盒以竹片、竹篾制成,圆形。高42厘米,口径和底径均为33厘米。整个盒身犹如一个**的水桶,上下两层用于盛放食物,上面有笼盖,底部加竹片赖以支撑。盒盖上面用竹篾编制出一个双“喜”字,上下两层口沿处外圈均以削薄的竹皮为箍,连接处以竹绳相结,中间则是以竹篾按人字形纹饰编制而成。工艺平整光滑,图案简洁清晰。为了使食盒经久耐用,在食盒两侧对称夹上两块宽大的剔去竹皮的竹片,以铜钉与盒身牢牢相连成一个整体,以削薄的竹皮用火烤成门形制成食盒的提梁,弯曲处还留有火烤过的烟痕,两端向下紧贴竹片直到底部,一则起到拎提食盒的作用,二则亦有加固食盒的功能。提梁两边的竹片上相对称雕刻头下尾上的一对飞龙图案,龙鳞满身,张牙舞爪,威武霸气,配上细腻的雕刻技艺,显得栩栩如生,加上提梁竹皮上的花卉图案,为食盒增添了几分情趣。提梁把手处因为是受力部位,特意加了一段竹片,穿孔后铆上双鸟形铜钩,雕双龙、花卉图案,不用时可作悬挂之用。

这件食盒提梁两侧紧贴盒身的竹皮上,用毛笔分别繁体书有此食盒的制作者“周慎泰号”款和制作时间“民国癸亥”(1923年),字迹清晰端整,墨色秀润。自明末清初以来,汉口因得水运之利,人烟辐辏,商贸繁盛,成为“五方杂处”之地,全国四大名镇之一,誉满天下的“天下四聚”之首,近代更是号称“东方芝加哥”。民国时期,汉口汉正街一带商品争流、万商云集,以曹正兴菜刀、苏恒泰油纸伞、叶开泰中药店等为代表的汉口老字号驰誉四方,周慎泰号即是其中之一。周慎泰号出品的这件竹制食盒器形完好,做工精致,美观实用,漆以朱漆,显得典雅庄重,尤其是竹篾的编制、结合部的榫卯和盒身上雕刻的赏心悦目的精美纹饰,在一定程度上亦体现了民国时期汉口民间食盒制作工艺的成熟与精湛。

食盒主要用于盛放食品、食具或其他礼物,便于携带行走,小者可拎可拿,大者可挑可抬。古时,士绅名流或郊外踏青,或拜访朋友,或文人雅集,多以食盒携带美酒佳肴相会,把酒言欢,诗词酬唱,食盒即是盛放各种食物的器具。如《金瓶梅词话》中西门庆曾吩咐四名小厮用两架食盒将三千两金银抬进家门。明代诗人叶元玉带着美食游览宝通寺时,亦不忘题诗:“诘朝载酒宝通寺,食盒春檠但小装。”食盒的形状、材质不一,精美者如珐琅、漆器、紫檀、黄花梨、鸡翅木、酸枝等,纹理细密,色泽广润,普通人家尤以竹制、木制的圆形食盒居多。

食盒的使用一直延续到民国时期,因为实用,甚至还成为民间嫁女的陪嫁之物。随着时代发展和社会变迁,上世纪六七十年代在有些乡村尚可见到,但目前已经淡出了我们的视线,只能在一些民俗展览和古玩收藏家处方可找到它的踪影。(李笙清)

相关问答

抓周物品怎么摆放

[回答]问题一:宝宝抓周需要什么,怎么摆放抓周物品:书意义:会读书,适合做学者、专家物品:笔墨意义:会成为作家、画家物品:印章意义:有权势,会做大官...

《妄想山海》春节活动详解,北冥纪元新玩法揭秘?-ZOL问答

北冥纪元是妄想山海全笔记本包光影行星光影行星纪元讨论回答(6)春节期间,有哪些特别的活动会在妄想山海里举行?随着新春的脚步临近,这个一年中最盛大的节...

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏